Wahre Preise! - Ein Gastbeitrag von Ann-Cathrin Beermann

28. Mai 2020 • Aktuelles

Wenn wahre Preise in der Produktion von Lebensmitteln nicht berücksichtigt werden, kann Folgen haben Umwelt, Klima und Menschen. Doch was passiert, wenn wir endlich damit beginnen, diese Kosten zu berücksichtigen?

Die Produktion und der Konsum von Lebensmitteln erzeugt mal höhere, mal niedrigere Externalitäten. Externalitäten sind Kosten, die nicht durch die Verursacher, in diesem Fall also die Produzent*innen oder Konsument*innen getragen, sondern auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Bei Lebensmitteln sind zwei Gruppen von Folgekosten besonders relevant: Die Umwelt- und Klimafolgekosten sowie die Gesundheitsfolgekosten.

Besonders die Produktion von Fleisch- und Milchprodukten erzeugt Umwelt- und Klimafolgekosten. Die zeigen sich zum Beispiel in steigenden Wasserpreisen, die aus der hohen, durch die Landwirtschaft verursachten Nitratbelastung in den Gewässern resultieren, oder auch durch die Kosten, die für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (z. B. der Bau von Hochwasserschutz, der Kauf von Bewässerungsanlagen auf Feldern oder das Weißstreichen von Straßen, um die Hitze in Städten zu reduzieren). So erzeugt die Nutztierhaltung in Deutschland mindestens 47 Millionen Tonnen CO2-äquivalente Emissionen (inkl. Emissionen durch Futtermittelproduktion), deren externe Kosten laut Umweltbundesamt derzeit bei 180 Euro pro Tonne liegen. Folglich belaufen sich allein die Klimafolgekosten für die Nutztierhaltung auf über 8,5 Milliarden Euro.

Zeitgleich überkonsumieren wir derzeit Fleisch(produkte). Mit rund 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr essen die Deutschen etwa zwei bis vier Mal so viel Fleischwaren wie von der Deutschen Ernährungsgesellschaft empfohlen. Gesundheitliche Folgen von Fleisch- Überkonsum reichen u. a. von (Darm-)Krebs, koronaren Herzerkrankungen, Schlaganfällen und Typ-2-Diabetes. Die Gesundheitsfolgekosten allein des Überkonsums von rotem und verarbeitetem Fleisch betragen laut dem Ökonomen Marco Springmann der University of Oxford in Deutschland 12 Mrd. Euro pro Jahr.

Ökonomische Instrumente können hier zwei wichtige Beiträge leisten: Sie können zur Internalisierung der Umwelt-, Klima- und Gesundheitskosten beitragen, indem sie den „wahren“ Preis eines Gutes erzeugen und so die Verursacher*innen für die Folgekosten aufkommen. Zum anderen führt die Erhöhung der Preise zu einer reduzierten Nachfrage.

Höhere Mehrwertsteuer die Lösung?

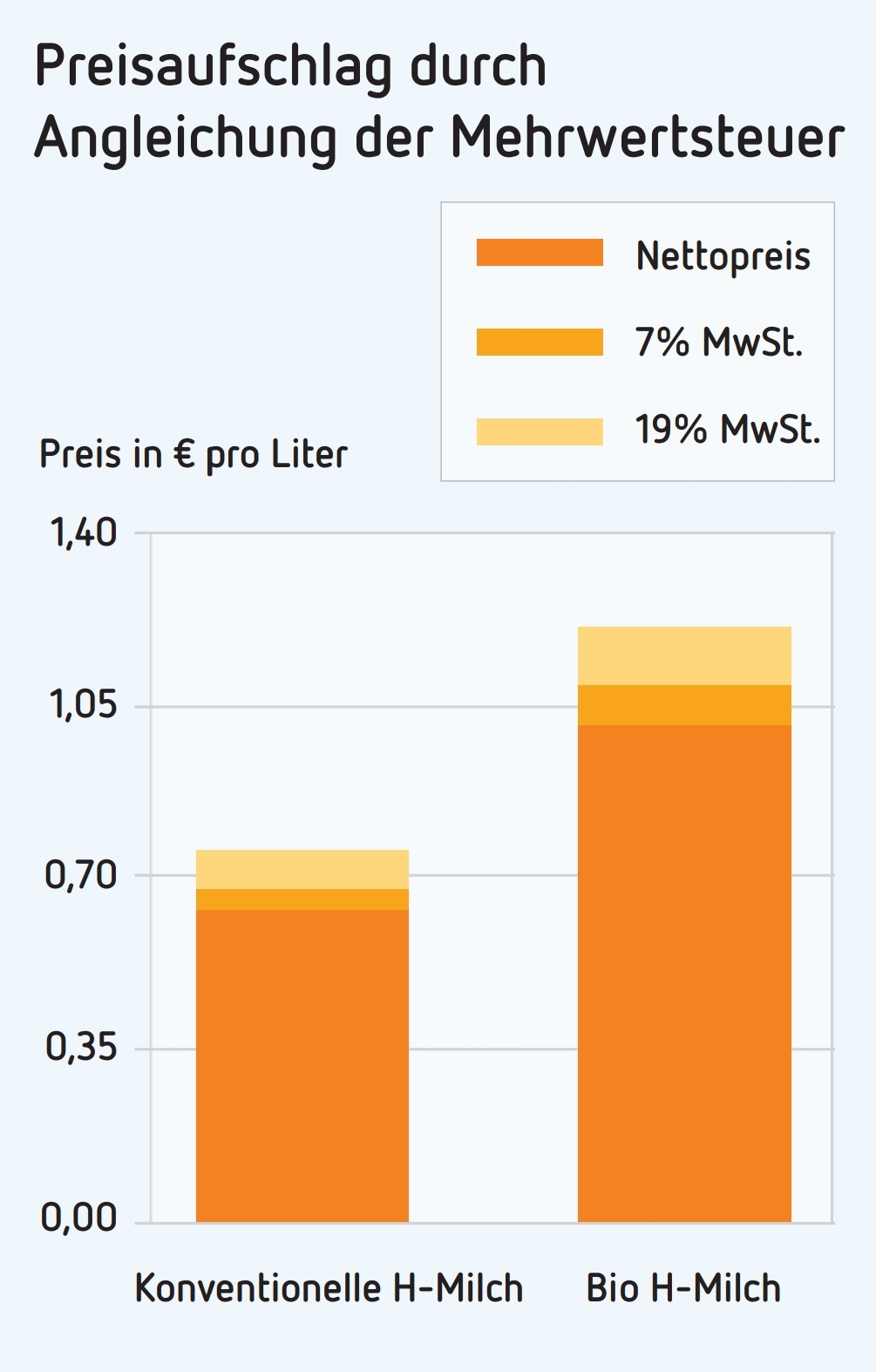

In jüngster Vergangenheit wird in regelmäßigen Abständen die Angleichung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte auf den Regelsteuersatz von 19 Prozent diskutiert. Sie würde den Preis von Fleisch, Fisch, Milch und Eiern um rund 11 Prozent erhöhen und so die Nachfrage um einen ähnlichen Prozentsatz reduzieren. Ein Vorteil dieser Maßnahme wäre. dass sowohl im Inland produzierte, als auch importierte Ware von der Preiserhöhung betroffen wäre und so keine Anreize gesetzt würden, statt heimische Erzeugnisse günstigere Lebensmittel aus dem Ausland zu beziehen. Auch die juristische und bürokratische Umsetzung gestaltet sich einfach. Jedoch ist das Instrument nicht so optimal geeignet, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Da die Mehrwertsteuer, wie ihr Name bereits verrät, eine Wertsteuer ist, die sich anhand des Netto-Preises bemisst, der bei nachhaltig produzierten Waren höher ist, da hier bereits Maßnahmen getroffen werden, um externe Kosten zu vermeiden oder zu internalisieren. Folglich würde der Preis beispielsweise von Bio-Produkten überproportional steigen (siehe Grafik). Außerdem würde die Mehrwertsteuerangleichung lediglich den Konsum adressieren, die Produktion würde davon weitestgehend unberührt bleiben, da die Mehrwertsteuer nicht auf Exportgüter erhoben wird.

Bereits in den letzten 20 Jahren konnte beobachtet werden, dass Produktion und Konsum voneinander entkoppelt wurden. Während zum Beispiel der jährliche Fleischkonsum zwischen 1995 und 2015 um 0,13 Mio. Tonnen zurückging, stieg die Schlachtmenge im gleichen Zeitraum um 2,75 Mio. Tonnen an. Ähnlich sieht es beim Milchkonsum und der Milchanlieferung aus. Die Überschüsse werden exportiert, da die globale Nachfrage auf Grund einer sich etablierenden Mittelschicht in vielen Schwellenländern den Konsum tierischer Produkte steigert.

Früher ansetzen

Ein Instrument, das sowohl Produktion, als auch Konsum reduzieren soll, muss folglich früher in der Produktionskette ansetzen. Eine Option wäre hier eine Stickstoffüberschussabgabe. Hierfür müssen Landwirt*innen eine Stoffstrombilanz erstellen, in der dargestellt wird, wieviel Stickstoff in dem Betrieb entsteht (z. B. durch Tierhaltung, Zukauf von Mineraldünger etc.) und wieviel verbraucht wird (z. B. durch den Anbau von Pflanzen). Die meisten Landwirte sind bereits verpflichtet, diese Daten zu ermitteln. Erhält der Bauer oder die Bäuerin auf dem Hof einen natürlichen Stickstoffkreislauf, müssen keine Konsequenzen gefürchtet werden. Wird jedoch mehr Stickstoff erzeugt, als von den Feldern aufgenommen werden kann, muss für die Überschüsse eine Abgabe gezahlt werden. Besonders zielgenau ist diese, wenn sie abhängig von der Größe der Landfläche erhoben wird.

Hierdurch würden gezielt die Verursacher*innen in Verantwortung gezogen werden und Umwelt- und Klimafolgekosten internalisiert. Außerdem würde die Preisdifferenz zwischen intensiver und extensiver Landwirtschaft produzierten Gütern verringert und nachhaltige Produkte würden konkurrenzfähiger. Zeitgleich würden die Mehrkosten weitergegeben werden und der Preis für tierische Produkte sich folglich leicht erhöhen, die Nachfrage dementsprechend leicht abnehmen. Der derzeitige Überkonsum könnte damit auch in Teilen reduziert werden.

Jedoch ist hier zu bedenken, dass importierte Ware von einer Stickstoffüberschussabgabe nicht betroffen wäre. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, einen Instrumentenmix einzusetzen, der an mehreren Stellen der Produktions-Konsum-Kette ansetzt.

Also z. B. eine Stickstoffüberschussabgabe, die in erster Linie zu nachhaltigerer Produktion anregt und eine Verbrauchsteuer, die entweder in einem der Zwischenphasen (z.B. Schlachthof, Molkerei, Import) oder im Supermarkt erhoben wird. Möglich wäre hier beispielsweise die in jüngster Zeit häufig diskutierte Tierwohlabgabe, mit der artgerechte und nachhaltige Haltungsformen finanziert werden könnten.

Ergänzt werden sollten ökonomische Instrumente immer durch informatorische Instrumente. Diese entfalten zwar nur eine geringe Wirkung, sind aber wichtig, um Verständnis für umweltpolitische Maßnahmen zu erzeugen und den Verbrauchern die Werkzeuge für verantwortungsvollen Konsum an die Hand zu geben. Außerdem kann so vermittelt werden, wie eine gesunde, ausgewogene und nachhaltige Ernährung aussieht, damit Konsument*innen als Alternative zu Fleisch und Milchprodukten nicht zu stark verarbeiteten Lebensmitteln greifen, sondern fähig sind, den reduzierten Konsum tierischer Produkte gesund zu ersetzen.

Autorin Ann-Cathrin Beermann ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet als Wissenschaftliche Referentin für Energie- und Agrarpolitik beim Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) e.V. Sie hat sich auf ökonomische Instrumente in der Agrar- und Ernährungspolitik spezialisiert und forscht zu Fragen der Kommunikation und Akzeptanz umweltpolitischer Maßnahmen.